從歷史看品質

【從歷史看品質】

一、前言

在2016年6月23到6月25日參加國立清華大學蘇朝敦教授主辦的品質工作訪,內容包括TPPS(Taiwan Pilips Production System),SQC及QCC,而其中最讓我感受深刻的就是親臨現場聽到狩野紀昭博士親自講解Kano模式,並灌輸日本模式的品質管理理念讓我獲益良多,前台灣飛利浦公司副總裁許祿寶先生在講評時提到日本品質管理的三大派:石川馨先生的TQC派、豐田退休副社長大野耐一的豐田派(JIT、看板)以及田口玄一先生的品質工程派(Quality Engineering),其中我想應該還有赤尾洋二先生的品質機能展開(QFD:Quality Function Deployment)及正逐漸風行的TPM (Total Preventive Maintaineous),我的聯想是:

1. 我們呢?

2. 他們為什麼能有這麼多”好”的東西?

要知道從1945年戰敗至1990年代不過45年而已!不到半個世紀,日本這樣一個機無任何天然資源的島國不但能從一片廢墟中爬起,

而今是屹立不搖的已開發國家,經濟實力批的數個工業強國當中,他們到底是怎麼做到的?!

3. “好”到底好在哪裡?我們能飲用嗎?引用那些?又應該如何引用?

想想SQC及TQC都是美國人所創,但是卻在日本的手上開花結果,大放異彩,如今我們又從日本學習到一些方法,我們到底怎麼才能走出中國人的路,值得學術界與工業界互勉共進。

4. 若有人說”可能嗎?”我必須斬釘截鐵地回答”絕對有可能,是不容易,但是必須是絕對可能的!”

從事品管的首要信條就是絕對相信不良品是可以消除的;同理,我絕對相信中國人必能腰挺背直地傲視於世界。

5. 若有人再問”怎麼做?”

這個問題太大,以我目前的功力無法做出一個令我自己滿意的完整答案,記得聽故這麼一句話,”任何事物只要你愛它愛的夠,它就會放棄它的祕密”,

所以一個可能起步動作就是如何使公司裡面的每一個人都愛他自己的工作,愛到願意自動提出改善方案,自動加班,組織讀書會或品管圈進行研究活動,一旦走上這個良性循環,往後的路就平坦得多了!

二、歷史的教訓

在1860年代,中國以及日本兩個國家分別舉辦了兩個全國性的運動:

1. 中國的自強運動:

背景:

清朝末年由於內憂外患,民不聊生,為了要重新拾回政局,清廷決定向西方人學習軍器槍砲的製作方法,以向西方人學習"堅船利炮"的方式,展開一次大革新。

►►►資料來源:網路圖片

2. 日本的明治維新:

背景:

明治維新是指日本在1860年代到1880年代間,以維新志士所建新政府為核心的民族統一主義與西化改革運動。在當時此一改革運動稱為御一新或一新,後世則以此為明治天皇時期的運動,稱之為「明治維新」。

►►►資料來源:網路圖片

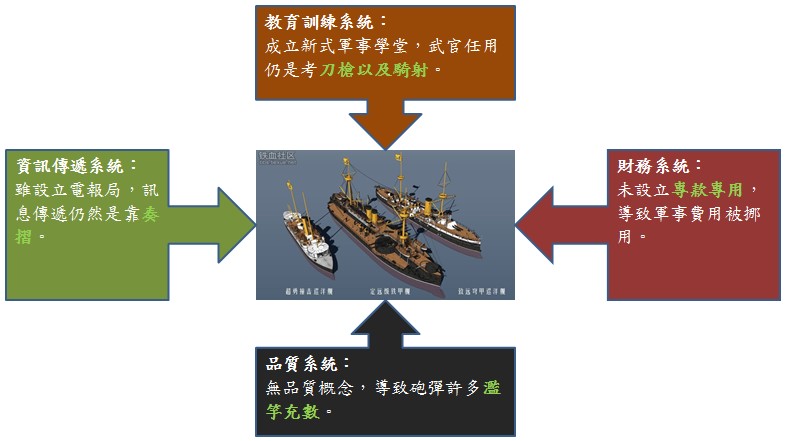

3. 兩個同時期的活動驗證階段—甲午戰爭爆發

在1894年兩國因為朝鮮宗主權的問題爆發甲午戰爭,中國當時在人數以及資源都是日本的八倍以上,並且搭配現代化的海軍設備,被世界軍事雜誌評估為全球第三大艦隊—北洋海軍,中國就在佔盡所有硬體優勢下,與日本於黃海開戰,但是…

►►►資料來源:網路圖片

4. 甲午戰爭戰前評估

日本軍事家在戰前評論…

「中國雖然號稱有現代化的軍事設備,號稱沉睡的獅子覺醒了,但是其實體制敗壞,民心渙散,充其量不過是一隻紙老虎,一戳就破…所以…跟中國開戰吧!!」

5. 事件檢討:

由以上的歷史教訓我們可以知道一個組織就算有再好的硬體設備,但是沒有一個適當的管理系統進行維護,也只能維持極短暫的象徵性的優勢,

這種優勢是沒有辦法經過驗證的,而且這種表象將一戳就破!

三、日本的第二次崛起:

1.日本二戰後經濟崛起的過程

戰爭結束後的日本經濟處於極度混亂和疲乏狀態。戰爭末期,包括慘遭原子彈襲擊的廣島、長崎在內,全日本共有119個城市化為廢墟,毀於戰火的住房達236萬棟,900萬人流離失所。近一半的工業設備、道路、橋樑、港灣設施受到不同程度的破壞。工礦業生產急劇下降,加上農業歉收,大米產量只有常年的六成,釀成了嚴重的糧食危機,原材料及糧食進口的渠道被切斷,餓死人的現象時有發生。由於物資極度缺乏,貨幣發行量激增,通貨膨脹日甚一日。一個資源匱乏的國家,在經歷了第二次世界大戰的慘重失敗後,卻出人意料地在短短不到三十年時間內異軍突起,一躍成為當時繼美甦之後的世界第三大工業國和經濟強國。日本是喝了一種什麼樣的“營養液”,讓這個國家在一下之間變得身強體壯?

2.世界的震驚:

美國在1980年發現自己國內的製造產業,從汽車產業到民生消費電子都已經嚴重地遭受到日本的侵蝕,故說出了一句口號:日本能,為什麼我們不能?! 這也驅動了美國TQM的產生。(From “Little Q” to “Big Q” �� Total Quality Management – Juran, J.M.)

3.為何日本產品可以席捲國企市場

a)

日本擅長吸取他國長處,再加以本土化,在品質的概念方面也不例外。而不是以往的中學為體,西學為用。更不是依樣畫葫蘆,只學得表面為學期精隨。

b)

其實「品質」本身從來不曾成為日本人努力的目標,「利潤」才是主要目標,而品質(方法) 只不過是一種增進利潤的手段。這種觀念推動了往後六標準差的產生, 雖然六標準差不是日本所發明的,但是這種觀念的確驅動往後摩托羅拉以及奇異電子的六標準差文化。

c)

日本人將品質界定為「目標值附近的均勻度」,而不是美國式的「符合規格」。只要偏離規格的中值,你就已經在為公司製造損失,我相信綜觀中國所有製造業,恐怕沒有一家可以真正的執行這種觀念。

四、品質的路任重而道遠:

若說中國是否有堅持品質而獲得成功的例子?我相信絕對是有的,我在此就可以舉一個—海爾企業,中國將這家公司經營成功的例子拍成電影—首席執行官,這家企業在資金面臨困難的情況下仍然堅持做出一流的品質,拒絕為了解決短暫資金的問題而淪為二流的代工廠,最後終於為了中國的企業贏得世界的肯定,所以在此我也始終相信品質管理絕對是一個想要長久經營的企業必須堅持的道路。

►►►資料來源:網路圖片